[Dans le rétro] “Bette Davis Eyes”, les Nouveaux Romantiques, la naissance d’Indiana Jones… Un été 1981

Les années 1950 puis 1960 ont follement cru au futur. Le progrès technique pour tous, l’accès du plus grand nombre aux innovations technologiques (téléphone, télévision…), la modernisation du quotidien de chacun·e formaient l’horizon commun....

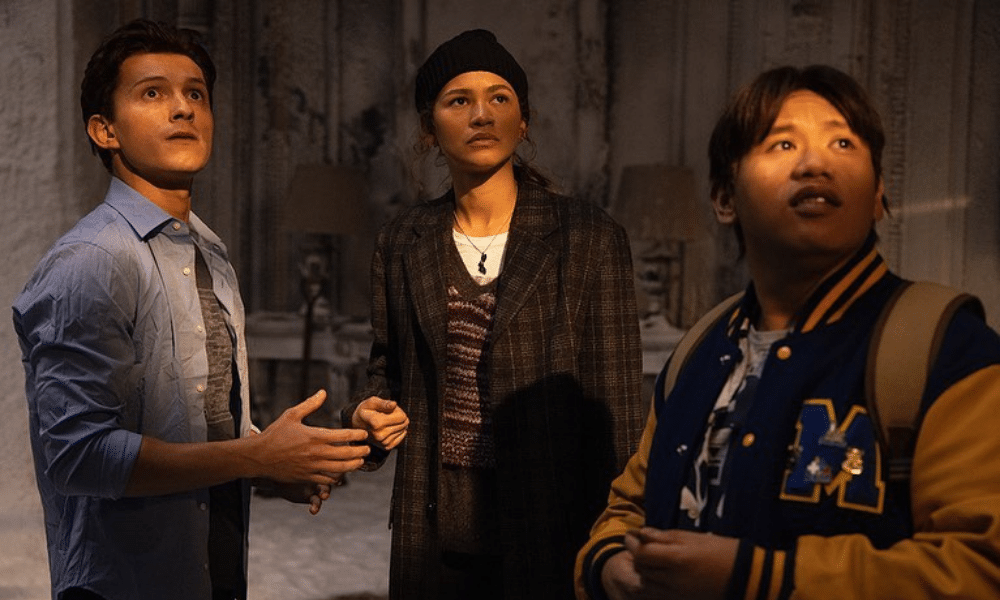

![[Dans le rétro] “Bette Davis Eyes”, les Nouveaux Romantiques, la naissance d’Indiana Jones… Un été 1981](https://www.lesinrocks.com/wp-content/uploads/2023/07/BeFunky-collage-10-e1690451389544.jpg?fit=2264%2C1252&quality=75)

REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION

Tu penses avoir un don pour la rédaction ?

Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.

REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION

Tu penses avoir un don pour la rédaction ?

Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.

REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION

Tu penses avoir un don pour la rédaction ?

Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.

Les années 1950 puis 1960 ont follement cru au futur. Le progrès technique pour tous, l’accès du plus grand nombre aux innovations technologiques (téléphone, télévision…), la modernisation du quotidien de chacun·e formaient l’horizon commun. La pop culture s’inventait à destination d’une jeunesse de plus en plus profuse (baby-boom oblige). Le rock puis la pop créaient un fossé générationnel entre la culture d’hier et celle du présent. La génération émergente s’appropriait ses hymnes. Enfin, la fortune des idéologies révolutionnaires auprès des jeunesses occidentales des années 1960 et 1970, le désir de réformer le monde ancien au profit d’un monde neuf accréditaient l’idée que rien n’était plus désirable que demain. Puis, à la fin des années 1970, le punk est arrivé et des gens de vingt ans ont décrété qu’il n’y aurait pas de futur. Que reste-t-il à vivre après le mot d’ordre “No future” ? Rien, sinon peut-être se retourner vers le passé.

“Elle a les cheveux d’or de Jean Harlow

Ses lèvres sont une douce surprise

Ses mains ne sont jamais froides

Elle a les yeux de Bette Davis.”

À Londres, cet été 1981, des garçons et des filles d’une vingtaine d’années se recouvrent de brocart et de soie, enfilent des capes de lords victoriens ou des défroques de corsaires, portent parfois un bandeau sur l’œil et vont danser toute la nuit sur de la synthpop. On les appelle les New Romantics. Les atours vestimentaires des aristocrates ou des voyous du XVIIIe siècle constituent l’alpha et l’oméga de leur vestiaire. Le visage enduit de mascara orangé, les yeux cernés de traits charbonneux, ils peuplent les nouveaux clubs à la mode, le Blitz ou le Kilt.

Dans ces antres du néo-dandysme, Steve Strange est une idole. Il domine les charts cette année-là avec son groupe Visage, dont le tube envapé Fade to Grey atteint la 1ère place des hit-parades en France fin juin, après avoir enflammé l’Angleterre. À la tête des hits UK leur succède, début juillet, Stand and Deliver du groupe Adam and the Ants. Dans leur clip, les garçons portent des chemises blanches à col jabot, des vestes brodées de petits marquis et se déplacent en calèche. C’est Malcom McLaren, l’ex-mentor de Sex Pistols, qui leur a donné l’idée, alors que leur carrière peinait à décoller, d’arborer cette panoplie d’un autre siècle.

Cet été-là, Duran Duran enchaîne aussi ses 1ers tubes. Dans le clip de Planet Earth, Simon Le Bon, une longue mèche lui dégringolant sur la face, se déhanche en sarouel et mi-bas tandis que ses musiciens multiplient eux aussi les cols jabot. Love Song de Simple Minds, Vienna d’Ultravox, Chant n°1 de Spandau Ballet, Play to Win de Heaven 17 : les groupes New Romantics pullulent et leurs complaintes synthétiques dévastées par la mélancolie trustent tout l’été le haut des classements. Dans les walkmen – l’objet vient d’apparaître et devient l’emblème d’une génération individualiste qui n’aspire qu’à se replier sur elle –même-, on entend aussi Tainted Love, le 1er tube de Soft Cell sorti au cœur de l’été et qui atteint la 1ère place des hits UK fin août.

Le titre est la reprise d’un standard soul sixties de Gloria Jones coulée dans des nappes de synthés eighties. La cover de tubes rétros, transfusée dans les sons de l’époque, se généralise. Klaus Nomi, qui effectue aussi cet été-là sa saisissante apparition sur la planète pop, va lui jusqu’à reprendre Purcell. Sa magnétique Cold Song, proférée d’une voix de castrat au physique d’alien, déverse des courants d’eaux glacées sur les ondes radio. Une allure androgyne, un visage blafard et poudré, du noir aux lèvres, sont les attributs communs de ces nouveaux romantiques. Tous se définissent comme absolument modernes. Le mot est plus que jamais à la mode (en France naît l’expression “jeunes gens modernes” pour qualifier la scène post-punk parisienne). L’adjectif “branché” fait son apparition. Il faut être branché, il faut être moderne, mais cela consiste désormais à se retourner tel Orphée sur des images du passé et les endosser de façon carnavalesque. Le présent est rétro-fétichiste. Est-ce la fin de l’histoire ?

“Tu n’auras pas à y penser deux fois

Elle est pure comme la neige de New York

Elle a les yeux de Bette Davis.”

Un des phénomènes commerciaux les plus troublants de l’été 1981 est le triomphe d’un genre musical très impur : le medley. C’est Stars on 45, une éphémère formation allemande, qui met en branle la tendance avec une série de singles consistant à compiler d’extraits de tubes nostalgiques : le 1er hit est un bout à bout sur une cadence disco d’extraits des Beatles (n°1 des ventes au début de l’été un peu partout en Europe) ; un deuxième titre compile des fragments de tubes sixties des Byrds ou des Kinks ; un autre encore des standards des années 1940 (Rhum and Coca-Cola, etc.)… Le public est en demande de flash mnésiques et cette enfilade saccadée de madeleines le ravit.

En France, on pille la formule et c’est pas moins de deux groupes, Magazine 60 et Génération 60, qui composent des medleys de tubes yéyés début sixties à base de “Biche, oh ma biche” et “SLC salut les copains !”. Cette voracité pour l’exhumation peut prendre les formes les plus inattendues : en Angleterre, le groupe de skinheads Bad Manners classe à la troisième place des Charts au cœur du mois d’août une reprise ska du cancan de Jacques Offenbach (!), déclenchant dans les pubs d’étonnantes grappes de lascarss défoncés à la bière levant la jambe entre pogos et cancan.

C’est le single d’un autre groupe ska autrement prestigieux, The Specials, 1er des ventes en juillet, qui définit ce sentiment si spectral de l’été : Ghost Town. La planète pop est en effet devenue une ville fantôme, où les figures du passé, délivrées de leurs sépultures, affleurent en masse pour se réincarner. Une des plus délicates ballades de l’été, signée Orchestral Manoeuvres in the Dark, porte bien son nom et a valeur de programme : Souvenir.

“Elle a les soupirs de Garbo

Elle a les yeux de Bette Davis.”

Aux États-Unis, mais aussi en France, et dans beaucoup de pays au monde, le tube de l’été, c’est Bette Davis Eyes de Kim Carnes. La chanteuse de 36 ans, quasi inconnue hors de son pays natal, avait mené avant ce hit une carrière pas vraiment passionnante à la croisée de la country et du soft rock. Kim retenait surtout l’attention pas la tessiture rauque de sa voix, qui en faisait une sorte d’homologue féminin de Rod Stewart.

En reprenant un morceau ignoré de Jackie Shannon (Bette Davis Eyes, donc), et en lui appliquant les sonorités électroniques de l’époque, Kim Carnes trouve la formule magique d’un des plus beaux tubes du monde et de tous les temps. Le texte, sibyllin, décrit les agissements provocants d’une femme fascinante, dont l’apparence enchevêtre les signes distinctifs de plusieurs stars hollywoodiennes de l’âge classique (Harlow, Garbo, Davis…). La voix rugit mais s’élève sur un fond de gaze, un feuilleté synthwave onirique et planant. Dans le clip, Kim pose comme un sphynx, voilée de noir, la crinière léonine balayée par un souffle de ventilo. Les figurant·es sont costumé·es comme dans un carnaval punk, entre pirates et Pierrot. La déco est toute en lignes brisées, ombres portées, perspectives déformées.

C’est le code visuel des clips de l’époque : des références au cinéma du passé, et plus particulièrement à l’expressionnisme allemand, particulièrement prisé des clippeurs de l’époque. Lesquels sont d’ailleurs des pionniers. Le format du clip n’est vraiment systématisé que depuis un an ou deux et c’est cet été-là, le 1er août 1981, que naît la chaine musicale MTV. Emblématiquement, le 1er clip diffusé est celui d’un tube déjà ancien de 1979, signé des Buggles, Video Killed the Radio Star.

Le choix n’a évidemment rien d’innocent. Tout est dans le titre. MTV ne cherche pas à prendre des pincettes : pour survivre, les stars de la pop devront désormais se plier à la loi des images, réussir leur mue de la radio à la vidéo. Mais, ce que ne dit pas la chanson, c’est que dans leur mue, ces video stars vont croiser des stars bien plus anciennes que celles de la radio. Le vidéoclip des origines n’aime rien tant que le cinéma des origines : les films muets et sa dévotion pour l’image pure, le hiératisme des stars d’autrefois, les décors en zigzags façon Caligari, les soupirs de Garbo, les yeux de Bette Davis.

“Elle te taquinera

Te mettra mal à l’aise,

Elle a les yeux de Bette Davis.”

Il n’y a pas que le clip qui aime le cinéma d’autrefois ; le cinéma de 1981 aussi en raffole. Depuis le 12 juin, les spectateur·ices américain·es se ruent pour voir les exploits bondissants d’un héros suranné : Indiana Jones. Avec Les Aventuriers de l’arche perdue, Steven Spielberg ressuscite l’esprit du cinéma d’aventure des années 1950, saupoudre d’un peu d’humour sa vision ethnocentrée du monde et le public ne demande rien d’autre que de céder à la restauration de schémas narratifs anciens dans un décorum nostalgique. Le désir du passé peut prendre néanmoins un tour moins souriant et gentiment régressif que chez Spielberg, et toucher soudain à une profondeur tragique irrémédiable.

En France, au printemps 1981, les spectateur·ices ont pu découvrir Pulsions de Brian de Palma, réorchestration maniaque de quelques motifs d’Hitchcock (l’arme blanche, la douche et le travestissement de Psychose, les doubles féminins et la filature au musée de Vertigo…). En juillet, les spectateurs américains découvrent son nouveau film, Blow Out, où John Travolta se débat dans un dispositif sadique qui accommode à la sauce hitchcockienne le concept du Blow-Up d’Antonioni. Comment faire du cinéma après avoir été terrassé par des films indépassables ? Sinon sur le mode de la réitération obsédée et obsédante des mêmes figures réorchestrées dans tous les sens ? À la fois à jamais élève et pourtant déjà très grand maître, Brian De Palma est le plus grand artiste cinématographique de ces temps d’absolu maniérisme.

Et la France ? S’il y a bien un pays qui devrait croire un peu au futur, c’est celui-là. François Mitterrand a été élu président le 10 mai. La France s’extrait enfin de vingt ans de gaullisme, pompidolisme, giscardisme. En août, Jack Lang fait passer une loi sur le prix unique du livre. En septembre, la peine de mort est abolie. Il faudra attendre encore quelques temps pour que poigne l’expression des “déçus du socialisme”.

Pourtant, la mélancolie et la fascination pour le passé imprègne aussi la jeunesse hexagonale. Au Palace se multiplient les fêtes costumées où l’esthétique New Romantic affleure. On y croise Marie-France, diva de la nuit au look de Marilyn post-punk. “Et Marilyn s’endort avec le nez de Bogart/James Dean a le sourire de Marilyn”, claironne la jeune chanteuse Buzy dans Dyslexique, succès de l’été addict lui aussi au vieil Hollywood. Cherchez le garçon de Taxi Girl tourne dans les clubs en y injectant sa neurasthénie esthète. Jean-Paul Gaultier crée une robe aux seins coniques en s’inspirant du robot de Metropolis (l’expressionnisme allemand encore) et Thierry Mugler une robe-vampire en velours vert aux effluves gothiques.

L’actrice de l’année est une grande héroïne romantique. Isabelle Adjani a obtenu en mai le Prix d’interprétation féminine au Festival de Cannes pour Quartet de James Ivory, dans lequel elle arbore les robes Charleston des années 1920, et Possession, le psychodrame torturé et horrifique d’Andrzej Żuławski. Son visage de porcelaine irradie les couvertures de Première et de Elle. Son impétuosité, son emportement chavire les cinéphiles. Un lyrisme venu de Musset, de Hugo, d’Emily Brontë, une ampleur inouïe dans la figuration des sentiments extrêmes exacerbent chacune de ses apparitions.

En littérature, Umberto Eco vient de publier en Italie son thriller médiéval Le Nom de la rose et en France, sort en septembre le chef-d’œuvre d’Italo Calvino Si par une nuit d’hiver un voyageur. Après trois décennies de déconstruction narrative tous azimuts, l’art du récit revient au cœur de la littérature contemporaine, mais sur un mode ironique et ludique. L’écriture se fait méta et emprunte dans le répertoire des formes historiques des éléments hétéroclites.

D’ailleurs, depuis quelques mois, dans le sud de la France, à Montpellier dans le quartier Antigone, se dressent d’étonnantes bâtisses où ressurgissent des colonnes antiques, des frontons gréco-romains, des fenêtres Renaissance. C’est la marque de Ricardo Bofill, rompant violemment avec la modernité architecturale pour instaurer un néoclassicisme composite. Dans la mode, la musique, l’architecture, le cinéma, la littérature, le vocabulaire du passé s’impose comme le langage du présent.

C’est précisément l’un des plus grands penseurs du langage qui disparaît à la fin de l’été 81. En septembre, Jacques Lacan s’éteint. Cet été-là, une entêtante comptine affole les dancefloors. Le titre : Wordy Rappinghood. Les interprètes : le Tom Tom Club, side project de deux fondateurs des Talking Heads, Chris Weitz et Tina Weymouth, provisoirement éloigné·es de David Byrne pour fomenter cette petite bombe loufoque au saisissant refrain en-deçà du verbal (A-ram-sam-sam/A-ram-sam-sam/Guli-Guli-Guli ram-sam-sam/a-hou a-hou/Ni-ni-ni).

Le morceau hybride le phrasé du hip-hop émergent, des sonorités électronique et un groove funk presque tribal. Un couplet est chanté en français : “Mots pressés, mots sensés, mots qui disent la vérité.” Les paroles, signées Tina Weymouth, ne cessent d’interroger les fonctions du langage. Jusqu’à formuler cette interrogation, proférée ad libitum par les chœurs, presqu’une imploration : “What are words worth? What are words worth?” Oui, quelle est la valeur des mots ? Quelle est la valeur des mots ? Jacques Lacan, hélas, est parti sans donner sa réponse au Tom Tom Club, laissant la question ouverte face à notre éternité postmoderne.

![Demain nous appartient : ce qui vous attend dans l'épisode 1294 du jeudi 13 octobre 2022 [SPOILERS]](http://fr.web.img1.acsta.net/newsv7/22/10/12/17/27/0290156.jpg?#)