Eartheater : “Le sexe est absolument tout”

Elle galope sur une plage immense et déserte, un voile de mariée coincé dans sa queue de cheval, le regard braqué sur la caméra, insolent, défiant même. Elle émet un chant mystérieux, presque animalisé. C’est une centaure ressuscitée dont ne...

REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION

Tu penses avoir un don pour la rédaction ?

Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.

REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION

Tu penses avoir un don pour la rédaction ?

Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.

REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION

Tu penses avoir un don pour la rédaction ?

Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.

Elle galope sur une plage immense et déserte, un voile de mariée coincé dans sa queue de cheval, le regard braqué sur la caméra, insolent, défiant même. Elle émet un chant mystérieux, presque animalisé. C’est une centaure ressuscitée dont ne sait quelle époque, ni territoire. On discerne à peine ce qu’elle explique, le chant fouettant une musique de folk électronique tel les sabots du cheval le sable. Elle s’appelle Eartheater et a sorti un clip et un morceau immenses en 2018, Inclined.

Les puristes agaçants diront qu’ils ne regardent jamais les clips. C’est vraiment oublier que certain·es artistes travaillent autant leur musique que leur clip, moins dans un souci marketing que de geste artistique. Eartheater est de celle-là. Sa musique s’écoute seule, ou accompagnée de ces images inattendues qui peuplent son esprit enfiévré. Autre image surprenante : celle de la pochette de son dernier album, Phoenix : Flames are Dew Upon My Skin, sorti en 2020 sur le label allemand PAN (Arca, Yves Tumor…). Eartheater y porte des ailes de dragon, tandis qu’une flamme jaillit de son entrejambe. C’est un peu emo et hyper beau. Comme le titre de cet album qui donne, en français : « les flammes sont de la rosée sur ma peau ». Sa voix comme un angélique chant lointain enroule guitare, flûte et cordes avec une mystique délicatesse, le tout déployant une inquiétante faune et flore électronique.

Eartheater est désormais repérée depuis un petit moment dans le cercle des musiques expérimentales et électroniques, mais ne gagne ni la sphère pop, encore moins le mainstream. Certainement trop de bousculades et de déconstructions sur ses albums qui malaxent la matière sonore cristalline avec une fureur contenue, non loin des fulgurances de Arca ou de Björk

Alexandra Drewchin vient de Pennsylvanie, réside désormais à New-York et sera en concert les 16 et 17 novembre à la Bourse de commerce-Fondation Pinault, à Paris, accompagnée de musiciens français, parmi lesquels le pianiste Joseph Schiano di Lombo. Rendez-vous est pris sur Zoom une semaine avant sa date parisienne. Eartheater est alors à Manchester, où elle joue le soir-même, avant un saut à Londres puis Berlin.

Comment as-tu vécu ces deux dernières années ?

Eartheater– C’était une période étrange… Comme pour tout le monde. Je vivais depuis un an avec une vieille dame qui allait vers ses 80 ans. Quand New York a été mis en confinement, je revenais tout juste de la fashion week parisienne, où j’avais défilé pour Thierry Mugler. Tout le monde parlait du coronavirus, mais ça ne paraissait pas si effrayant à l’époque… Cette dame était âgée, fragile, donc elle avait peur, à raison, que je revienne vivre avec elle. Elle m’a demandé de déménager, sans repasser par chez elle. Je n’avais pas pris assez d’affaires avant de partir et je me suis retrouvée chez ma mère. Je pensais que c’était pour deux semaines. Puis c’est devenu trois semaines, un mois, deux, six mois… À la fin, je me sentais vraiment coincée. Je n’avais pas mes fringues, ni ma musique… Je ne pouvais pas aller dans son immeuble. J’avais peur de la contaminer. J’y suis retournée, il n’y a que quelques mois. Et depuis, j’ai déménagé dans un appartement.

>> A lire aussi : Les 7 nouvelles têtes à ne pas rater au Pitchfork Music Festival Paris !Où vivait ta mère ?

Elle vit au milieu de… nulle part ! Dans la campagne en Pennsylvanie. Elle a une maison sur une colline en pleine forêt, avec un grand jardin, un gros chien blanc poilu, et plein de poules. C’était charmant, mais j’ai eu la cabin fever (sentiment de claustrophobie dû au fait d’être enfermé dans un lieu clos, ndlr).

Lorsqu’on écoute ta musique, on t’imagine bien dans un environnement naturel…

C’est là que j’ai vécu, dans une ferme. Mon père est parti lorsque j’étais petite et il s’est installé à New York. J’ai donc eu les deux extrêmes : le super rural, et le super urbain. Ce qui a donné ma personnalité : deux extrêmes très opposés.

Comment trouves-tu ton équilibre ? Le cherches-tu ?

Je suis tellement jetée dans la vie folle que je vis que je n’ai pas vraiment le temps d’y réfléchir. Je voyage tellement – si l’on excepte la période de Covid- j’ai passé la plupart de la dernière décennie à tourner. C’est là que je trouve mon équilibre. Je me suis construite pour tourner. Je sais que beaucoup de gens n’aiment pas ça. Mais, même si c’est éreintant, j’adore. Je me sens terre-à-terre lorsque je suis sur la route. La vie est simple. Tu vas d’un point à un autre, tu joues, tu connectes avec les gens. J’aime la façon dont la tournée m’injecte dans des cultures, de façon totalement différente du tourisme. Tu es invitée dans une salle, dans une communauté. Et tu communies avec eux. C’est un grand honneur.

Tu voyages seule ?

La seule autre personne avec qui je tourne est ma meilleure amie, Marilou, lorsqu’elle est disponible et que cela fait sens. Elle ne fait pas partie de ce voyage. Récemment, j’ai emmené Patrick Belaga, un incroyable violoncelliste et compositeur. Sinon, je suis seule et ça ne me dérange pas.

À Paris, tu vas te produire avec des musiciens parisiens que tu ne connais pas. Pourquoi ce choix ?

Je ne peux pas me déplacer avec un groupe pour des raisons financières. Ma musique est principalement une musique de chambre, classique, acoustique donc elle est écrite. Ces musiciens sont des professionnels. Nous avons deux jours de répétitions et c’est tout ce dont nous avons besoin. Car ils lisent la musique. Patrick Belaga sera également là. C’est agréable d’avoir aussi un musicien profondément familier avec ma musique et mon show. Et puis c’est une façon agréable de nouer un lien avec la ville, que de jouer avec des musiciens locaux.

Tu écris et lis toi-même la musique ?

Je joue du violon depuis mes trois ans. Donc oui et non, car chaque instrument a une clef différente. Je ne suis pas une compositrice diplômée. J’écris des partitions midi sur mon ordinateur. Puis je les envoie à un traducteur. Mais je conçois toutes les mélodies. Je suis la personne créditée. Ça serait si cool de gribouiller des notes sur une nappe dans un restaurant, mais plus personne ne fonctionne ainsi… (rires)

Comment as-tu composé ton dernier album Phoenix : Flames are Dew Upon My Skin ?

Je commence avec une guitare et une voix puis j’ajoute des instruments midi autour : des versions électroniques de flûtes, etc. Je vais broder le son, l’envelopper. J’ai eu une résidence en Espagne en 2019, en association avec un conservatoire de musique classique. La musique que l’on entend sur mon album est jouée par un groupe de musiciennes de 7 à 18 ans. J’avais mon propre chœur d’anges. J’ai sorti cet album pendant le Covid ce qui s’est avéré parfait, car il requiert une écoute attentive. Il traduit la tourmente émotionnelle et la solitude de cette période. Il me semble malgré tout toujours pertinent, très actuel.

Comment l’idée de mêler de la folk et des éléments électroniques t’es venue ?

Tout est possible avec l’électronique… Enfin non, pas tout… Tu ne peux pas parvenir au même résultat qu’avec un ongle pinçant des cordes suspendues dans un instrument en bois magnifiquement confectionné… Mais la palette des idées que tu peux réaliser avec l’électronique est vraiment excitante et empouvoirante. La plupart du temps, on utilise l’électronique comme un métronome. Tout est dirigé par ce cerveau-métronome. Avec Phoenix, j’ai voulu utiliser le pouvoir de l’électronique, comme des vagues de sons renfermant des sortes de bégaiements et de glitch, qui ne soient pas reliées à un métronome. Le rythme est apporté par les instruments acoustiques, qui le tirent eux-mêmes du corps humain qui les joue. Les éléments électroniques fléchissent, bousculent, renversent le métronome, lui-même tenu par les instruments acoustiques. Beaucoup des beats de l’album symbolisent cette explosion. TTTT DRRRRR tttttdrrrrr. Je ne veux jamais me limiter. Mais il ne s’agit pas uniquement de brusquer notre cerveau, il s’agit aussi de s’intéresser à la force qui brusque ce cerveau. Avec Phoenix, je rends hommage à l’art de jouer de ces beaux instruments acoustiques qui ont formé toute la musique que nous jouons.

Quelle musique écoutes-tu aujourd’hui ?

J’aime garder mon esprit tourné vers ce sur quoi je travaille. Je suis très émotive, facilement inspirée, projetée dans une tornade d’idées. Donc j’essaie de me protéger.

Admires-tu certains artistes actuels ?

Bien sûr. Tellement. Je suis constamment en émerveillement devant des gens. Mais je ne veux pas donner de nom, car dès que j’en donne un, il faudrait que j’en donne cent.

Ton 1er souvenir de club ?

Lorsque j’étais au lycée, nous avions conduit jusqu’à New-York avec une amie et avions acheté de fausses cartes d’identité à Chinatown. Puis nous avions fait demi-tour et étions allées dans le club local… Nous habitions dans une petite ville minière, vraiment déprimante, triste, lugubre, en Pennsylvanie. On s’est amusées, mais je ne me souviens pas de la musique… Je pense que ma 1ère expérience transcendantale de club c’était avec Aurora Halal. Je devais avoir 18-19 ans quand je l’ai rencontrée. Elle dirigeait le festival Sustain-Release. Elle organisait les 1ères soirées Mutual Dreaming. Je me souviens d’y avoir vécu des moments extraordinaires. Puis, j’ai arrêté de sortir avant mon 1er album. Je suis devenue un peu ermite. Aujourd’hui, je sors tout le temps. J’adore danser, bouger.

Que ressens-tu lorsque tu chantes ?

Quand je chante véritablement, que je trouve une mélodie qui libère mes émotions, c’est la meilleure des sensations. Je me sens comblée. Je suis accro à cette sensation. Je passe ma vie à la rechercher.

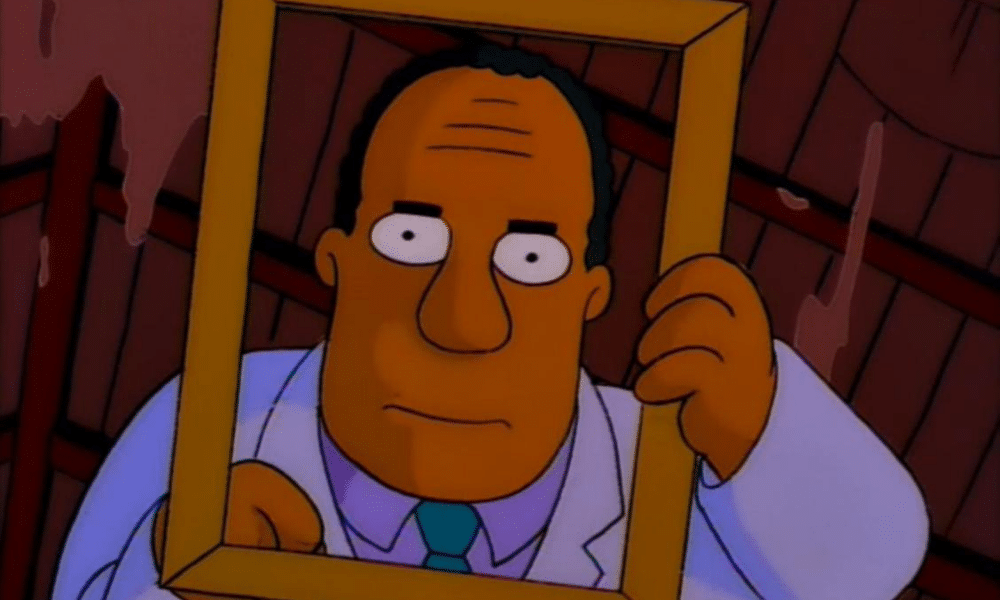

Tes clips sont aussi importants que ta musique. Dans celui de Inclined, tu galopes à cheval sur une grande plage, un voile de mariée dans les cheveux.

J’ai eu beaucoup de mal à le tourner. Si tu ne possèdes pas ta terre et ton cheval aux États-Unis, personne ne veut te les prêter. Les gens ont trop peur d’être poursuivi s’il t’arrive quoi que ce soit. Donc toute la mission était de faire accepter à ces propriétaires de me prêter leur cheval pendant quelques heures. Lorsqu’ils m’ont vu monter, ils ont compris que je savais vraiment galoper et m’ont laissé le faire sur la plage. C’était à Jamaica Bay. La veille, je m’étais séparée de mon copain après huit ans. Donc, sur la route pour la plage, quand nous sommes passés devant cette boutique de mariée, je leur ai dit d’arrêter la voiture et je suis descendue acheter un voile. C’est ainsi devenu une sorte d’image de la mariée en fuite.

>> A lire aussi : Laissez-vous entraîner dans le “Spiral Groove” de LionlimbTon 1er album Metalepsis date de 2015, quel souvenir gardes-tu de cette période ?

Le fait de trouver la confiance en moi. Cela faisait un moment que je cherchais à sortir ma musique. J’avais enregistré plein d’albums, mais tout jeté. Metalepsis est juste une compilation de musiques que j’avais faite ici et là, sans prétention, sans plan, pour le plaisir. Pendant ce temps-là, je bossais d’arrache-pied à la mise en œuvre d’idées grandioses qui ne marchaient jamais… À un moment, j’ai compris que le travail que je faisais comme une esquisse, comme un brouillon était l’œuvre véritable. J’ai organisé cet album, lui ai donné un nom et soudainement, je me suis sentie excitée à l’idée de le présenter car je n’attendais aucun retour, je n’avais pas d’attentes. J’avais abandonné tous les faux-semblants. Et ça a fonctionné ! Je n’avais pas d’attaché presse, je sortais sur un minuscule label (Hausu Mountain, ndlr) et j’ai eu une bonne couverture presse. D’ailleurs, le lendemain de la critique parue sur Pitchfork, un tourneur m’a appelé en me disant « Bonjour, vous avez un tourneur Europe ? Non ? On vous signe ! »

Et comment s’est faite la rencontre avec PAN, le label allemand chez qui tu as sorti Irisiri en 2018 et Phoenix en 2020 ?

Je ne suis plus chez eux. Je suis en indépendante désormais, j’ai créé mon propre label. J’adore PAN cependant. J’adorais leurs artistes. J’avais rencontré Bill (Kouligas) via Massa, ma manageuse à cette époque, qui manageait aussi Yves Tumor. Un soir, j’étais en club avec deux grandes ailes d’ange dans le dos, il s’est approché de moi et m’a demandé si on pouvait causer de ma musique. Depuis, nous sommes de très bons amis.

Pourquoi en partir alors ?

Je pense qu’aujourd’hui il n’y a rien qu’un label pourrait m’apporter que je ne pourrais faire moi-même. J’ai une fanbase dévouée qui grossit chaque jour. C’est tout ce dont j’ai besoin. Et j’ai de bons managers. J’en ai marre de dépenser mon argent avec des gens. J’essaie de prendre soin de ma famille. Et j’ai une vision très claire de ce que je veux faire, de mon travail.

Ta mère écoute-t-elle de la musique ?

Elle est très religieuse. Elle n’écoute que des chants orthodoxes (rires), peut être un peu de musique classique. Mais la plupart du temps, elle prie.

Comment as-tu décidé de devenir une artiste à plein temps ?

C’était mon rêve absolu depuis que je suis petite. Je pensais devenir artiste visuelle. Je voulais faire une école d’art. Mais à la maison, le quotidien était difficile quand j’étais ado. Nous étions très pauvres, nous déménagions beaucoup. Je vivais dans un studio avec ma mère et mes trois frères. Donc aller en école d’art semblait… peu accessible. J’aurais eu besoin de plus d’argent et de soutien… Quelque chose me semblait plus accessible dans la musique, plus direct. J’ai donc commencé à jouer dans des groupes. Il y avait beaucoup plus d’enfants pauvres comme moi, contrairement au monde de l’art qui semblait fermé, excluant. Vers 17 ans, j’ai su que je voulais être musicienne. Je n’avais pas d’autre choix, même si je devais me battre pour survivre toute ma vie. La communauté de musiciens me soutenait, m’avait intégrée. Je me sentais chez moi.

Tu es croyante comme ta mère ?

Non ! Je crois en la magie, au fait de ne pas savoir. Plutôt agnostique. Mais je ne crois pas aux constructions religieuses pré-conçues.

Les images de tes clips, de tes pochettes sont très fortes. Comment te viennent-elles ?

Elles se révèlent à moi comme des décharges électriques, vivantes. Lorsqu’elles apparaissent, je sais que je dois tout mettre en œuvre pour les faire advenir. C’est un sentiment magique, qui me dépasse totalement. C’est troublant.

As-tu une obsession actuellement ?

Je rêve de revenir au temps de l’obsession. À l’heure actuelle, je tourne. C’est fun, mais pour faire marcher ce véhicule, je dois trouver de l’essence et donc créer de la musique. Et donc retrouver l’obsession. Quand j’étais plus jeune, j’étais très jalouse des artistes qui avaient des obsessions, car c’est le fondement de l’art. Si tu te prétends artiste, tu veux absolument être obsédé.

Comment as-tu trouvé cette confiance en toi ?

On pourrait penser que c’est de la confiance, mais en vérité, je pense que c’est de l’humilité. Laisser les choses aller. Abandonner l’idée de créer la chose la plus grandiose possible. C’est là que tu trouves la confiance, quand tu t’ouvres à l’erreur, au fait de tomber face contre terre. L’embarras va te saisir, te bousculer. Tu vas trébucher l’espace d’un instant puis simplement rire de toi-même et avancer. Le secret de la confiance, c’est de rester ouvert à tout ce qui peut se produire.

Quels sons restent attachés à ton enfance ?

Les sabots des chevaux au galop. Les nonnes qui chantaient à l’église. Ma voix faisant écho dans les grottes derrière les cascades. Les sons que j’entendais dans mes rêves qui préfiguraient un futur excitant, électrique. Le son de ces villes que je distinguais dans le futur et qui m’appelaient. Les sons des films que je regardais, comme Jackie Brown, Le Seigneur des Anneaux. Le son d’un doigt de pied qui se casse. Le son du sel qui sèche sur ma joue lorsque les larmes qui ont coulé s’évaporent. Le son de mon vieux piano lorsque mon frère en jouait. Et le son du sexe… (rires)

Ta musique est irriguée de sexe.

Oui. Je suis une personne très sexuelle. Nous le sommes tous·tes, mais certain·es plus que d’autres ! Le sexe était tabou quand j’étais adolescente, surtout en étant la seule fille d’une famille orthodoxe, une religion très sexiste. Du moment où j’ai senti l’énergie électrique, thérapeutique du sexe pour la 1ère fois, j’ai cessé de croire en Dieu. Je me suis dit « ça, c’est magique, spécial« . Le sexe est la sève de la nature. C’est presque comme le wifi de la nature. Ok, ça peut être charnel, scandaleux, excitant, fou. Mais si tu changes de point de vue et adoptes celui de la nature, il n’est pas question de mention « interdit aux moins de 18 ans« . Le sexe est ce qu’il est : absolument tout.

Te souviens-tu de la 1ère image érotique que tu as vue ?

Oui, mon père regardait Jackie Brown et j’étais censée être dans mon lit mais en vérité je regardais le film planquée sous le canapé. Jackie Brown est sexy et puissante, ça m’a fait une forte impression. Mais la 1ère scène de sexe que j’ai vue c’est De Niro baisant cette fille défoncée dans la cuisine. Ce n’était ni sensuel, ni romantique mais ça m’a immédiatement intriguée. Je me suis sentie excitée. J’ai eu des rêves érotiques avant qu’on ne me dise ce qu’était le sexe. J’avais des orgasmes en pleine nuit quand j’étais enfant… très cool ! Je faisais niquer mes barbies ensemble. Je me souviens aussi de Lil’ Kim et de m’être dit « putain de merde, elle est si sexy, si puissante. » Je faisais aussi des trucs avec mes copines. On couchait ensemble, ou on faisait un peu semblant… J’ai aussi ce souvenir très puissant de recevoir ma communion. Je devais avoir 13 ans et elle m’était donnée par de jeunes moines. Ils tenaient ce tissu sous mon menton et me nourrissaient à la cuillère depuis un calice en or, le corps et le sang du Christ. Je me disais « putain mais c’est hyper chaud ! » (Rires) Je me souviens de me faire souvent punir pour mon comportement trop sexuel… Pourtant je ne me frottais pas aux tables ! Une énergie que je devais dégager…

Te vois-tu comme un phoenix ?

Absolument. Je suis un phoenix, car je suis morte et je suis revenue à la vie beaucoup de fois dans ma vie. Je me suis laissée me détruire, me brûler, et j’ai ressuscité, ça m’a apporté de la résilience.

Tu ne veux citer personne, mais on ne peut pas ne pas penser à Björk lorsque l’on t’écoute.

Vespertine est un de mes albums préférés, et Hunter l’un de mes morceaux préférés de tous les temps. Je me souviens d’avoir vécu un choc en les découvrant adolescente. Björk est un canal vers l’autre monde, celui que l’on ne voit pas. Le monde magique.

>> A lire aussi : M.I.A. dévoile “Babylon”, son nouveau titre disponible en NFT