“Judas and the Black Messiah” ou la mémoire ravivée d’un leader des Black Panthers

Judas and the Black Messiah court deux lièvres à la fois, mais il les court avec une remarquable agilité. Le 1er est un polar d’infiltration, avec sa taupe et ses malfrats, qui sont en fait, ici, les véritables héros. Le second est un biopic...

REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION

Tu penses avoir un don pour la rédaction ?

Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.

REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION

Tu penses avoir un don pour la rédaction ?

Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.

REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION

Tu penses avoir un don pour la rédaction ?

Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.

Judas and the Black Messiah court deux lièvres à la fois, mais il les court avec une remarquable agilité. Le 1er est un polar d’infiltration, avec sa taupe et ses malfrats, qui sont en fait, ici, les véritables héros. Le second est un biopic politique et sentimental, qui colle idéalement à l’esprit du temps (agité) et surprend par son discours (énervé).

On est en 1969, au moment où, quelques mois après l’assassinat de Martin Luther King, le mouvement des droits civiques se durcit, en même temps que sa répression par l’impitoyable J. Edgar Hoover (joué par Martin Sheen à contre-emploi, vicelard comme jamais) et ses G-Men. Le FBI a en effet mis en place un programme secret, Cointelpro (Counter Intelligence Program), visant à infiltrer et décrédibiliser plusieurs groupes d’activistes, dont le Black Panther Party.

Celui-ci se déploie un peu partout avec une efficacité croissante et un discours de plus en plus révolutionnaire. Plus question de négocier avec l’ennemi, il est temps de passer à l’offensive. Et tandis que ses deux fondateurs (Bobby Seale et Huey P. Newton) sont en prison, c’est un jeune et charismatique leader chicagoan de 21 ans, Fred Hampton, qui porte les espoirs du parti.

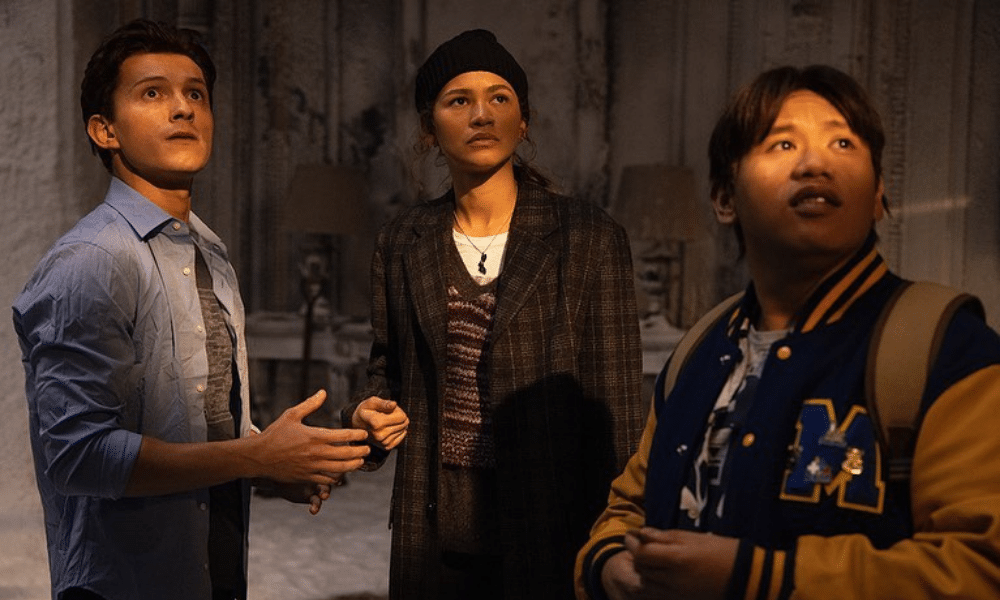

Il est le Black Messiah du titre, et Daniel Kaluuya lui prête avantageusement ses traits, sans tomber dans les pièges habituels du rôle à biopic (imitation servile, jeu ostentatoire). Il survole sa partition, et devient, à l’évidence, un acteur qui compte. Face à lui, le toujours excellent LaKeith Stanfield compose un Judas (nommé Bill O’Neal) terriblement touchant avec ses grands yeux tristes et son air de ne jamais y toucher.

Une autre panthère noire

Shaka King, auteur d’un seul long métrage inédit en France (Newlyweeds en 2013), fait le choix payant d’humaniser cette figure controversée qui n’a jamais admis sa faute en travaillant sur des zones d’ambiguïté, à l’opposé par exemple du manichéisme d’un Spike Lee dans BlacKkKlansman.

Il fait preuve d’une grande maîtrise, tant dans la mise en scène que dans la conduite du récit, et rend tout aussi captivantes les scènes d’intimité entre camarades que celles de prédication et d’organisation. King n’est pas encore un cinéaste de la trempe d’un Soderbergh (dont le Che, en 2008, reste un chef-d’œuvre sur ce qu’est le travail révolutionnaire), mais il fait là ses preuves.

Les temps changent. En 2018, Ryan Coogler réalisait pour Disney un Black Panther à l’impact culturel colossal, qui, on le lui a reproché, donnait l’ascendant au monarque réconciliateur T’Challa contre son frère ennemi Killmonger, le radical qui voulait tout brûler pour reconstruire un monde plus juste.

Trois ans plus tard, il produit un film à la gloire d’une autre panthère noire, mais exalte cette fois-ci son radicalisme et sa volonté de redonner le pouvoir au peuple (“Power anywhere where there’s people” était la devise de Chairman Fred), même si son marxisme est quelque peu édulcoré (il s’agit, après tout, d’un film de studio). La révolution n’est pas pour demain, mais on progresse.

Judas and the Black Messiah de Shaka King, avec Daniel Kaluuya, LaKeith Stanfield, Jesse Plemons (E.-U., 2020, 2 h 06). Sur Canal+ le 24 avril