Une conversation avec Real Estate sur la vie en rock, Taylor Swift et la gloire de la culture indie

Martin Courntey et Alex Bleeker s’avalent un dessert dans une brasserie du XIe arrondissement parisien, le long du canal. “Je dérange ?” Pas le moins du monde. Les éminences grises de Real Estate, institution indie pop du New Jersey since 2008,...

REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION

Tu penses avoir un don pour la rédaction ?

Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.

REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION

Tu penses avoir un don pour la rédaction ?

Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.

REJOINDRE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION

Tu penses avoir un don pour la rédaction ?

Contacte-nous dès maintenant pour rejoindre notre équipe de bénévoles.

Martin Courntey et Alex Bleeker s’avalent un dessert dans une brasserie du XIe arrondissement parisien, le long du canal. “Je dérange ?” Pas le moins du monde. Les éminences grises de Real Estate, institution indie pop du New Jersey since 2008, sont en tournée promo en Europe, avec passage obligé par Londres, Madrid et Berlin. Ce soir-là, à Paris, ils se fendront d’un show acoustique dans les locaux de la marque agnès b. face à un parterre de privilégié·es dont nous étions. Un moment de grâce. La veille, un Américain rencontré par hasard dans un club de jazz, du New Jersey lui aussi, me confiait : “Tu vois Real Estate demain ? Mais ces types sont huuuuuge”. Preuve, s’il en fallait une, qu’on a affaire ici à une écurie qui vieillit bien et dont la trajectoire ressemble de plus en plus à celle d’un groupe culte.

Derrière l’apparente sérénité et la torpeur exquise qui règnent sur les disques de ces musiciens discrets, la formation de Ridgewood, née dans le bouillonnement du renouveau indie des noughties, aurait pu exploser en vol – notamment après l’éviction du guitariste Matt Mondanile, en 2016, après avoir été accusé de harcèlement et d’agressions sexuelles par plusieurs femmes –, voir ses sources d’inspiration se tarir et son stock de fans s’étioler ou, tout simplement, se fatiguer eux-mêmes. C’est tout l’inverse. Pour Daniel, son sixième album studio, Real Estate a changé sa méthode en s’envolant pour Nashville, où le disque a été mis en boîte avec un certain Daniel Tashian, producteur star de la capitale mondiale de la country music. Loquaces, Martin et Alex ont évoqué leur virée dans le Tennessee, réfléchi à la pertinence de faire partie d’un groupe en 2024, divagué sur la possibilité que Taylor Swift puisse sauver la démocratie en Amérique et loué la place des outsiders dans une société rongée par les grandes corporations. Rencontre.

Vous étiez à Madrid hier, mais je ne me rends pas compte à quel point vous êtes connus en Espagne ?

Alex Bleeker – Je ne me rends pas compte non plus. À Madrid, beaucoup nous ont fait remarquer que nous n’avions pas eu notre propre show dans une salle en Espagne depuis des années, peut-être même quelque chose comme dix ans. C’est certainement dû au fait qu’on a beaucoup fait de scènes de festivals, comme celle du Primavera Sound. C’est difficile de savoir si le public espagnol payerait pour nous voir dans un club. Mais on n’arrête pas de nous dire que ça serait une bonne idée de faire quelques dates là-bas.

À quoi ressemble la vie d’un groupe en tournée promotionnelle ?

Alex Bleeker – À Madrid, on a enregistré un show pour la radio et mangé des tapas, voilà ce dont je me souviens. Étant donné que tu n’as jamais le temps de faire quoi que ce soit, la nourriture est le meilleur moyen de te remémorer ton passage dans une ville. C’est agréable de manger à Paris là, tout de suite, et c’était agréable de s’envoyer des tapas à Madrid.

Pour enregistrer Daniel, votre nouvel album, vous avez changé d’air et décidé de partir à Nashville, Tennessee. C’était une façon de chambouler vos habitudes de travail ?

Alex Bleeker – Partir à Nashville, c’était la partie bonus. Nous étions là-bas avant tout parce qu’on voulait travailler avec un producteur très précis, Daniel Tashian. C’est vraiment un gosse du coin, qui a produit tout un tas de musiciens et dont les parents étaient des musiciens très respectés (le duo Barry and Holly Tashian, NDLR). Il était donc normal qu’il nous dise de venir à lui quand on l’a sollicité plutôt que l’inverse. De notre côté, après avoir enregistré dans tout un tas de grandes villes américaines, le fait de mettre en boîte un disque à Nashville représentait une sorte de passage obligatoire, comme un rite de passage. Mais on ne s’est pas non plus dit qu’il fallait absolument que l’on fasse notre “Nashville album”. La réflexion, c’était plutôt : “Daniel est la personne qui va produire notre album, et il se trouve qu’il est établi à Nashville.”

Il y a cette chanson des Lovin’ Spoonful qui s’appelle Nashville Cats et qui cause notamment du fait que le pire guitariste de Nashville peut-être le meilleur guitariste n’importe où ailleurs tellement la concurrence est rude : “Nashville cats, been playin’ since they’re babies / Nashville cats, get work before they’re two” (je chante). Vous sentez-vous comme des Nashville cats aujourd’hui ?

Alex Bleeker – Dude, on n’est pas suffisamment bon techniquement pour être des Nashville cats !

Martin Courtney – Il faut se rendre compte qu’à Nashville, le moindre groupe qui joue dans un bar est déjà suprêmement talentueux. Pour espérer devenir musicien de session dans cette ville, il faut un sacré niveau.

“Le fait de mettre en boîte un disque à Nashville représentait une sorte de passage obligatoire, comme un rite de passage. Mais on ne s’est pas non plus dit qu’il fallait absolument que l’on fasse notre ‘Nashville album’. La réflexion, c’était plutôt : ‘Daniel est la personne qui va produire notre album, et il se trouve qu’il est établi à Nashville”

La particularité à Nashville, c’est qu’on va en studio en respectant des horaires de bureau, de 8 h à 17 h. Comment vous êtes-vous accommodés de cette façon de travailler pas banale pour un groupe qui a toujours fait ce qu’il veut ?

Alex Bleeker – On faisait 10 h-18 h, faut croire qu’on était plus feignants que d’autres. Mais c’est une bonne question. Parce qu’en choisissant de devenir musicien, on a en quelque sorte fait le choix de nous dérober aux conventions qui régissent les “vrais jobs”. Néanmoins, à ce stade de notre carrière, nous lever tous les matins pour enregistrer un disque et faire de la musique comme on va au bureau, je dirais que c’est la meilleure chose que l’on pouvait espérer.

Martin Courtney – On a déjà travaillé ainsi, avec un producteur qui fixait ses heures de travail. Mais disons que c’était plus flexible. À Nashville, Daniel a clairement défini les choses en nous informant d’emblée : “les gars, je travaille de 10 h à 18 h, puis je file chez moi préparer le dîner pour mes gosses”. On a ressenti la différence sur la quantité de travail abattu. On a avancé plus vite, tout en devenant plus productif.

Le “son de Nashville” se ressent un peu sur le disque, je pense notamment à l’utilisation de la pedal steel. C’était quelque chose que vous aviez en tête depuis un moment ?

Martin Courtney – Il y a quelques traces, en effet, comme le recours récurrent à la guitare acoustique, qui donne à notre musique un aspect “organique” que les gens associent souvent à la country. Il y a quelque chose de plus chaleureux aussi, que tu peux aussi rapprocher de l’idée que l’on peut se faire du “son de Nashville”. Et, bien sûr, la pedal steel. Mais, finalement, on aurait pu en mettre même si on avait enregistré le disque ailleurs, notamment parce que c’est un bel instrument d’arrangements.

Alex Bleeker – Je ne sais pas, j’ai quand même l’impression que c’était un passage obligé cette fois.

Martin Courtney – C’est vrai, peut-être. C’est Daniel qui a suggéré l’idée. Il nous a dit : “je connais le type qu’il faut pour ça, un tueur de classe mondiale” (le musicien Justin Schipper, NDLR).

Alex Bleeker – Ce que je retiens surtout, c’est qu’il n’y a désormais plus aucune raison pour se passer de la pedal steel à l’avenir sur un album de Real Estate. Après tout, on aurait pu y avoir recours avant, mais ce n’est pas une coïncidence que cet instrument se retrouve sur ce disque pour la 1ère fois. C’est un album fait à Nashville, ça paraît donc logique qu’il soit imprégné d’une instrumentation country. Cependant, encore une fois, on n’est pas allé à Nashville pour faire notre album country. C’est aussi simple que cela : nous étions à Nashville et la pedal steel était là.

Martin Courtney – Il y a d’autres éléments aussi, peut-être plus subtils, comme la ligne de basse du morceau Haunted World, qui me semble être vaguement country. Ça tient au fait que Daniel nous a suggéré de tenir un peu plus la note. C’est un mélange de plusieurs éléments, finalement. On s’est rendu compte que le producteur avait beaucoup de tricks dans son sac. Des trucs de mec de Nashville.

“À ce stade de notre carrière, nous lever tous les matins pour enregistrer un disque et faire de la musique comme on va au bureau, je dirais que c’est la meilleure chose que l’on pouvait espérer”

Vous avez eu l’occasion de faire quelques honky tonks à Nashville ? Je ne cause pas de ceux de Broadway Street, dans le centre, où tous les touristes viennent s’agglutiner, mais plutôt de ceux en périphérie de la ville.

Alex Bleeker – Oui, nous sommes allés dans un honky tonk à Nashville Est. Il faut comprendre que l’on passait le plus clair de notre temps dans le quartier de Music Row, où se trouvent tous les studios mythiques, comme le RCA Studio A, où nous avons enregistré l’album. Pour faire simple, l’atmosphère qui y règne est plutôt celle de l’idée que tu peux te faire du Nashville du milieu du XXe siècle. Nashville Est est plus, hipster, disons. Beaucoup de choses convergent là-bas. On s’est donc retrouvé dans ce rade incroyable, baptisé Fran’s. Et c’est vraiment, comme on dit à Nashville, un endroit où se retrouvent tous les gens du coin (Alex utilise la terminologie down home people, NDLR). La bière est bon marché au bar, genre 2 dollars et les gens fument des cigarettes, je ne suis même pas certain que ce soit légal. Il y a un karaoké aussi.

Martin Courtney – C’est un mélange de population intéressant. Il y avait des types de notre âge, des plus jeunes et d’autres à la dégaine typique de cowboy.

Alex Bleeker – Tu vois bien que les réguliers ont tous un parcours de vie différent, certains ressemblent à des vétérans de guerre amputés.

Martin Courtney – Sauf qu’au bout d’un moment, le type se lève et chante la chanson qui passe au karaoké.

Alex Bleeker – Et là, tout le monde chante avec lui. La personne qui fait l’hôte est clairement le genre queer, jeune et progressif, dans un coin de l’Amérique plutôt très conservateur. Et tout le monde chante ensemble. Au début, ce sont des standards country, puis tous types de chansons. C’était incroyable. Bizarrement, c’est là-bas que j’ai eu l’impression d’être dans le “vrai Nashville”.

Martin, tu parlais de la chanson Haunted World, un titre sur lequel tu chantes “An unfamiliar place, With a familiar song”. Cette dichotomie entre le familier et le non-familier, c’est ce que tu essayes d’exalter dans la musique de Real Estate, dont certains disent qu’elle est toujours la même ?

Martin Courtney – Avant toute chose, j’adore l’idée de produire une musique qui semble être familière ou avoir déjà été entendue auparavant, mais lui accoler quelque chose de nouveau. Dans les mélodies particulièrement, j’essaye de mélanger des éléments familiers avec des éléments plus bizarres, étranges et inventifs pour les faire fonctionner ensemble et satisfaire ces deux aspects. Ensuite, cette chanson précisément cause de se situer dans un endroit que l’on connaît comme sa poche, un lieu comme sa propre maison et confortable pour soi, et soudainement se retrouver dans un état d’esprit où tout te semble sensiblement étranger.

Alex Bleeker – C’est drôle, parce qu’au cours de cette tournée promotionnelle, les gens ont eu tendance à dire qu’il y a dans ce disque des mini-révolutions, dans un format similaire à tout ce qu’on a pu faire auparavant. D’autres causent même d’un retour aux sources. D’un certain point de vue, je peux comprendre cette vision, mais d’un autre point de vue je trouve que c’est une manière délibérée de ne focaliser que sur un seul aspect de notre musique en général, à savoir le côté pop, mélodique et entraînant. Récemment, on nous a dit que nos deux albums précédents étaient plus expérimentaux à l’aune de celui-ci. Même si on pense que c’est le cas, personne ne nous a fait la remarque à l’époque. Mais ce que tu dis est vrai, nous avons toujours voulu explorer différents aspects de nous-mêmes, en nous efforçant de correspondre à ce que Martin explique plus haut. Je pense que faire une musique intemporelle est important pour nous. C’est comme une signature, un son emblématique.

Martin Courtney – C’est quelque chose de positif d’avoir un son reconnaissable entre mille. Après tout, il y a tellement de groupes dans le monde.

Alex Bleeker – C’est comme un cinéaste qui aurait une esthétique forte et que l’on critiquerait pour ça. La question est de savoir s’il fait ou non du bon travail dans le cadre de cette esthétique, non ? Après, le danger, c’est vrai, serait de tomber dans la parodie de soi-même. Heureusement, je pense que nous n’en sommes pas là.

Diriez-vous que le fait de n’avoir jamais sorti un mauvais disque est une sorte d’échec ?

Alex Bleeker – Je dirais qu’à force d’être constant, tu prends le risque que ta musique soit prise pour acquise.

Selon vous, qu’est-ce qui vous semble le plus important : être le meilleur groupe du monde ou être les meilleurs à être un groupe ?

Martin Courtney – Je ne dirais pas qu’on voulait être les meilleurs, mais on avait de grandes ambitions. Aujourd’hui, je me contente de prendre du plaisir avec la satisfaction d’avoir sorti autant de disques. Le mantra, c’est de se dire : maintenant que nous en sommes là, comment peut-on faire le meilleur album possible ? C’est ça notre ambition. Dans le fond, ça a toujours été ça quand j’y pense.

Alex Bleeker – Je pense qu’à un moment donné, n’importe quel groupe qui vaut le coup a été le meilleur groupe du monde. Même si c’est l’espace d’un concert, devant un petit groupe de personnes. Toi-même tu as déjà dû ressentir ce genre de sentiment en voyant un groupe sur scène. On a tous le sentiment d’être les meilleurs, même pour cinq minutes. C’est d’ailleurs drôle de se dire qu’au moment où l’on se cause, il y a aux quatre coins du monde plusieurs groupes qui ont l’impression d’être les meilleurs, mais en même temps. C’est comme ça que les maisons de disques signent les artistes, sur la base de ces cinq minutes ! Plus jeunes, on pouvait sentir ce léger poids sur nos épaules, on se comparait à d’autres groupes : “pourquoi les gens les aiment tant, eux ? Nous on est meilleur !”. Mais regarde, nous sommes là depuis quinze ans maintenant. Quand je croise des musiciens qui ont le même genre de parcours, je les félicite de former toujours un groupe. Respect. On est tous dans le même bateau.

“C’est drôle, parce qu’au cours de cette tournée promotionnelle, les gens ont tendance à dire qu’il y a dans ce disque des mini révolutions, dans un format similaire à tout ce qu’on a pu faire auparavant. D’autres causent même d’un retour aux sources. D’un certain point de vue, je peux comprendre cette vision, mais d’un autre point de vue je trouve que c’est une manière délibérée de ne focaliser que sur un seul aspect de notre musique en général, à savoir le côté pop, mélodique et entraînant”

Quelle est la plus grande leçon que vous avez tirée de toutes ces années passées ensemble à former un groupe ?

Martin Courtney – Je dirais qu’on a appris qu’il fallait s’accrocher. Bon nombre de groupes ne tiennent pas la route très longtemps, pour plein de raisons liées à des mésententes internes, ce genre de choses. Ce n’est pas évident de rester fonctionnel, tu sais. L’une de nos forces, c’est que l’on se connaît, pour la plupart, depuis très longtemps. C’est comme si ce groupe, qui est aussi un groupe de potes, était voué à continuer à exister. Real Estate n’est pas un projet qui a sans cesse besoin d’être alimenté. On peut s’en éloigner un peu et y revenir, le groupe sera toujours là.

Alex Bleeker – J’ai appris qu’il fallait que l’on se fie à nos propres instincts, parce qu’ils sont les meilleurs. C’est très bien de prendre des avis venus de l’extérieur. Si tu es un groupe suffisamment chanceux pour pouvoir t’entourer de nouveaux collaborateurs, c’est qu’ils ont probablement de bonnes idées. Mais, s’ils veulent collaborer avec toi, c’est pour ce que tu as fait en 1er lieu. Tu vois ce que je veux dire ? Aucune de ces personnes ne serait là si tu n’avais pas été la force qui les amenées à toi.

Martin Courtney – Quand tu cherches un avis extérieur dans des moments de troubles, parfois ça fonctionne et parfois tu finis par faire des trucs qui ne sonnent pas… juste.

Alex Bleeker – Tu ne peux pas te reposer sur tes lauriers, il faut que tu restes engagé d’un point de vue créatif. Quand tu atteins un certain pic dans ta carrière, tu peux être tenté de déléguer certaines parties du job, un peu comme ces groupes qui délèguent leur page Instagram, ce genre de choses. Ces gens se lèvent le matin et doivent gérer les pages de dix autres groupes comme toi. Ils ne se soucieront jamais de ce que tu fais comme toi tu peux le faire pour toi-même. C’est juste un exemple, que tu peux appliquer à la musique.

Avez-vous le sentiment que le monde extérieur, les actualités, les débats qui traversent la société affectent la façon dont vous appréhendez la confection d’un album ?

Alex Bleeker – Tout cela affecte même la façon dont j’appréhende mon café !

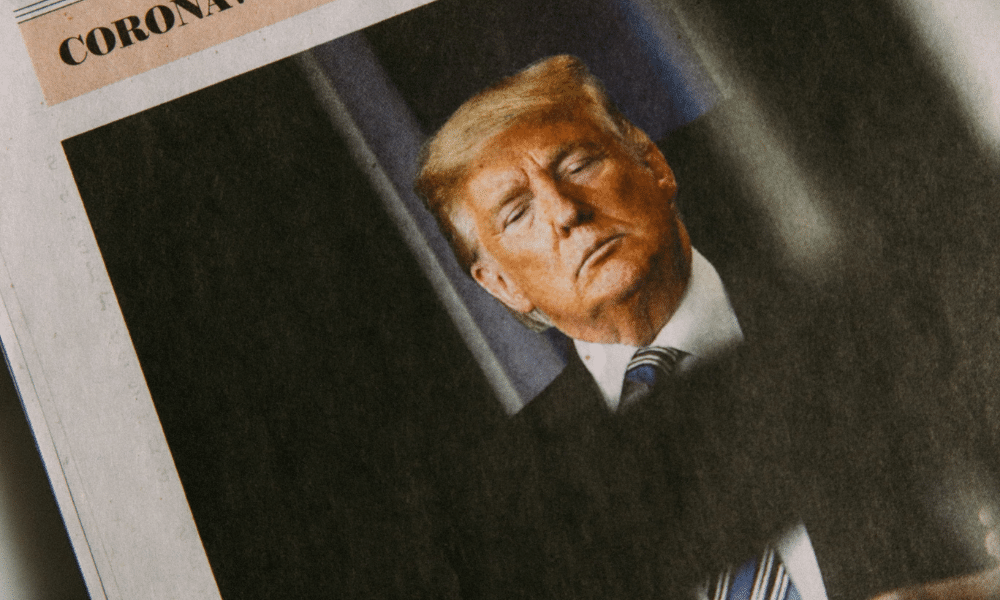

Aux États-Unis, en ce moment, on dirait que le sort de la prochaine élection présidentielle repose sur les épaules de Taylor Swift. Vous ne trouvez pas incongru que le sort de la démocratie en Amérique soit confié à une pop star ?

Alex Bleeker – Tout porte à croire que c’est elle la candidate, face à Donald Trump. C’est insensé. Taylor Swift est une célébrité. Honnêtement, en tant qu’artiste, elle ne devrait pas devoir se positionner ou agir dans un sens ou dans l’autre si elle ne le souhaite pas. Mais, en tant que citoyenne qui a le pouvoir de porter haut la contestation anti-Trump, je la remercierais volontiers de nous aider.

Martin Courtney – Qu’elle le veuille ou non, elle est une personnalité très puissante. Tu connais l’adage : “avec un grand pouvoir vient…” (il ne termine pas sa phrase, NDLR). Si elle ressent qu’elle doit causer, elle devrait le faire.

“J’ai appris qu’il fallait que l’on se fie à nos propres instincts, parce qu’ils sont les meilleurs. C’est très bien de prendre des avis venus de l’extérieur. Si tu es un groupe suffisamment chanceux pour pouvoir t’entourer de nouveaux collaborateurs, c’est qu’ils ont probablement de bonnes idées. Mais, s’ils veulent collaborer avec toi, c’est pour ce que tu as fait en 1er lieu”

Quel est le rôle d’un groupe, à part celui de faire de la musique ?

Martin Courtney – Je pense que la meilleure réponse à cette question, ça peut paraître stupide, mais c’est d’avoir l’air cool. Qu’on se dise : “hey, j’ai envie de ressembler à ces types”.

Alex Bleeker – Il y a aussi l’idée de créer une communauté. C’est de là que l’on vient, en fin de compte. On a commencé à faire de la musique parce qu’on observait les grands monter des groupes quand on était au lycée. Et aujourd’hui, c’est ce qu’on est, un groupe. Et on s’est fait un tas de potes et on a des fans. C’est ça, l’idée de communauté.

On a appris récemment que Pitchfork, racheté par Condé Nast au mitan des années 2010, allait être intégré à la rédaction du magazine GQ. Qu’est-ce que “la chute” d’un tel référent culturel explique de l’évolution de la culture indie selon vous ?

Martin Courtney – C’est une nouvelle victoire des algorithmes sur la voix des humains.

Alex Bleeker – Cela n’augure rien de bon pour notre communauté musicale, même si ces dernières années Pitchfork s’est davantage intéressé à une culture plus grand public. Ils n’ont néanmoins jamais cessé de causer de musiques ésotériques, bizarres, en dehors du spectre commercial et dont personne d’autre ne cause jamais. Je vois certaines critiques passer, qui disent que Pitchfork avait trop de pouvoir. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ils avaient leur point de vue et leur façon propre de le défendre. C’est d’ailleurs grâce à cela que ce média est devenu culturellement significatif bien avant d’être racheté par une grosse entreprise qui ne savait visiblement pas quoi en faire et dont l’intérêt pour ce qu’il se passe à la marge est très limité. On en revient à ce qu’on disait plutôt sur notre musique : c’est en étant indépendant que Pitchfork a réussi à conquérir le cœur et l’attention des gens. Il y a malgré tout de l’espoir dans tout ça : l’histoire de Pitchfork montre que tu peux affecter la culture et changer les choses en étant l’outsider.

Album : Daniel (Domino Records) – En concert : le 24 septembre au Trabendo (Paris)

![Plus belle la vie en avance : résumé de l'épisode du lundi 17 octobre 2022 [SPOILERS]](http://fr.web.img3.acsta.net/newsv7/22/10/13/11/50/1856008.jpg?#)

![Plus belle la vie en avance : résumé de l'épisode du mardi 18 octobre 2022 [SPOILERS]](http://fr.web.img3.acsta.net/newsv7/22/10/14/14/56/3171318.jpg?#)